このブログの中では、リールのオーバーホールの様子をたびたびご紹介しいます。

私はリールのオーバーホールが好きで、1か月に10台以上オーバーホールをしたこともあります。

今回の記事では、私がリールを「オーバーホール」や「メンテナンス」する時に使用している「工具」をご紹介します。

いろいろなスピニングリールやベイトリールをオーバーホールする中で、自然に揃ってきた工具たちです。

「リールを分解してメンテナンスしたい」、という人の参考になれば嬉しいです。

リールを分解・組立に使う工具

特にオーバーホールを行う時に必須の工具が、「ドライバー」や「レンチ」などの分解・組立工具です。

オススメの工具やサイズ、使い所を解説します。

ドライバー

リールを分解するうえで、「ドライバー」は絶対必要です。

基本はプラスドライバーやマイナスドライバーです。

しかし機種によってはトルクスネジが使われているので、トルクスドライバーが必要な場合もあります。

私が現在メインで使用しているドライバーは、”PBスイスツール”の精密ドライバーです。

グリップ部分の特殊処理によって滑りにくく、非常に持ちやすい設計になっています。

使用しているサイズは、

- プラス・・・#00、#0、#1

- マイナス・・・#1、#3

の5本です。

特にプラスの#00と#0は、必ずといって良いほど多くのリールのオーバーホールで使います。

この2本は絶対欠かせません。

PBスイスツールの精密ドライバーは、1本の値段が少し高いです。

しかし最近のリールは、小さいネジやネジの本数が増えてきています。

何回かネジ穴を潰したこと後悔があって、高価な精密ドライバーを購入しました。

もちろん、セット物のドライバーでも作業できます。

ただ、100円ショップの複数本セットのドライバーは避けた方が良いです。

実験を兼ねて一度使いましたが、とても持ちにくくてネジ穴を潰してしまいそうでした。

PBスイスツールのドライバーを使う前は、ベッセルのドライバーセット”ファミドラ8”を使用していました。

安いセット物よりはグリップが大きく、さらに大きいグリップパーツを合体させて持ちやすくすることができます。

amazonでも人気商品になっています。

レンチ

ベイトリールのハンドル固定ナットを外すとき、またスピニングリールのローターナットを外すとき、「レンチ」を使用します。

これらのナットを外せなければ、ボディを開けることができません。

ベイトリールのハンドル固定ナットを外すときは、ヘッジホッグスタジオさんのトラストレンチを使用しています。

ただ、シマノのアンタレスは少し特殊な形のハンドルになっているので、普通のレンチでははずせません。

アンタレスには専用のレンチが付属されています。

ベイトリールのハンドルナットは10mmサイズですが、一般的なスピニングリールのローター固定ナットは、12mmのメガネレンチで外します。

ピンセット

分解作業をする時、パーツを持つのは指より「ピンセット」の方が多いです。

パーツを指で取り外すより、ピンセットで作業する方が絶対に楽です!

細かいパーツや座金を外すときの必須アイテムです。

ピンセットも100円のものはオススメしません。

私が使った100円ピンセットは硬くて、細かいパーツをつまむことさえ難しかったです。

とは言え、使っているうちに先端が曲がってしまったこともありますので、数百円ぐらいのもので十分です。

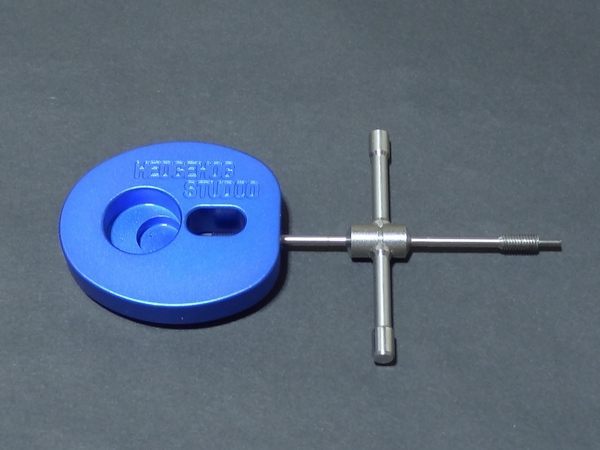

スプールベアリングリムーバー

リールの機種によっては必要なアイテムになるのが、この「スプールベアリングリムーバー」です。

私は、ヘッジホッグスタジオさんのスプールベアリングリムーバー Type:Rを使用しています。

最近はスプールにベアリングが付いているモデルがシマノのベイトリールでも増えてきました。

直接パーツクリーナーを吹きかけても良いのですが、やはりベアリングをはずして、しっかり洗浄したくなりますね。

ピックアップツール

使う場面は少ないですが、時々これがないと困ることがあります。

それが「ピックアップツール」です。

主な使いどころは、ハンドルノブのフタを外すとき。

そしてもう一つは、ピンセットでは取れない固着したベアリングやパーツ等を外すとき。

時々パーツの個体差や、ベアリング周りにグリスが密着して固定され、ピンセットの力でベアリングを外せない場合があります。

そのような時、ピックアップツールがあれば、楽に外すことができます。

必須の工具ではありませんが、固着したり抜けにくいパーツを外す時に欲しい工具です。

販売されている工具としては、ヘッジホッグスタジオさんのハンドルノブキャップリムーバー Ver.3が有名です。

もう少し安いものでは、ゴメクサスさんのハンドルノブキャップリムーバーもあります。

リールの清掃に使う工具

メンテナンスにしろ、オーバーホールにしろ、やるならキッチリと清掃した方が良いです。

軽くティッシュで汚れを拭うぐらいでは、微細な汚れが残ったまま。

そこで、オススメのクリーナーや清掃工具を紹介します。

パーツクリナー

汚れたパーツやギアの脱脂・洗浄をする時に使うのが、「パーツクリーナー」です。ベアリングの洗浄にも欠かせませんね。

私はZPIのF-0パーツクリーナーを使用しています。

ベアリング洗浄時は「噴射タイプ」を使用します。ギアやパーツを容器に入れ、つけ置き洗浄する場合は「リキッドタイプ」を使っています。

パーツクリーナーの安いものは300円ぐらいからありますが、高いものは1000円以上します。

好みの値段のものを使っていただければいいですが、樹脂・プラスチックパーツを強く傷めるものもあるので、注意してください。

釣具メーカーが販売しているものか、プラスチックに与えるダメージが少ないことを明言しているものがオススメです。

ZPIのパーツクリーナーは高価なので、最近ではケミカル類大手メーカーである呉工業の「プラスチックセーフ」も併用しています。

「プラスチックセーフ」はプラスチックやゴムを傷めないことを、説明書きで明言しています。

他のクリーナーよりはダメージが少ないでしょう。

また、ベアリング洗浄時に合わせて使いたいのが「エアダスター」です。

ベアリング洗浄後、エアダスターで一気に乾燥させ、細かいチリも吹き飛ばせます。

ベアリングやパーツは、完全に換装させてからオイル・グリスをつけてください。

キムワイプ

汚れたグリスやオイルをふき取るときに便利なのが、「キムワイプ」です。

できれば、ティッシュは使用しないでください。。

細かい粉(微細な繊維クズ)が発生して、パーツに付着してしまいます。

そのような繊維クズが発生しないのが、キムワイプです!

オーバーホールの時だけでなく、オイルを注すだけのメンテナンスの時にも役立ちます。

キムワイプで汚れたオイルをふき取ってから、新しいオイルを注す方が効果的です。

キムワイプが無ければ、キッチンペーパーを使うことをオススメします。

容器(つけ置き洗浄用)

分解したリールパーツは、パーツクリーナーを入れた「容器」に投入して、脱脂・洗浄します。

そのために使っている容器が、下の写真の二つです。

注意したいポイントは、普通のプラスチック容器にパーツクリーナーを入れておくと、容器が変形してしまうことです。

以前に食品の入っていたプラスチック容器を使っていましたが、何回か使うと変形してしまいました。

短時間なら大丈夫でしょうが、長時間使う場合は注意が必要です。

私は”サンプラテック”という理化学機器メーカーの容器を使用しています。

また、容器と同じサイズの「茶こし」も用意しておけば、大きなゴミを茶こしで取り除くことができ、パーツクリーナーを再利用しやすくなります。

そんな容器は無い、お金をかけたくないという人には、小型の瓶がオススメ。

100円ショップに様々なサイズの瓶が売られています。そこから探すと良いでしょう。

ベアリングチェックツール

外したベアリングをパーツクリーナーで洗浄する時、あると便利なアイテムが「ベアリングチェックツール」です。

こちらもヘッジホッグスタジオさんの”ベアリングチェックツール PRO”を使用しています。

これを使う前は、ピンセットの先端にベアリングを入れて、パーツクリーナーを吹きかけていました。

クリーナーへのつけ置きだけでは、完全にはベアリング内部の汚れやグリスの残りが取れません。

このようなアイテムを使い、パーツクリーナーを吹きかけながらベアリングを回転させるのが、早くて確実です。

ブラシ(極細軟毛)

パーツの脱脂・洗浄にはパーツクリーナーを使います。

しかしパーツクリーナーに漬けるだけでは、完全に汚れが落ちません。

それらのパーツを、私は中性洗剤と「極細軟毛の歯ブラシ」で掃除しています。

自分用に使っていた歯ブラシより高価です。

パーツの奥深くまでキレイにするため、またパーツを傷つけないために、極細軟毛タイプを使用しています。

この細かいブラシで、マイクロモジュールギアの細かい歯面をすみずみまで掃除しています。

ケミカル

オススメのオイルやグリスと、グリスアップの時に使用するアイテムを紹介します。

オイル・グリス

きちんとパーツを洗浄した後、新しい「グリス」や「オイル」を塗る必要があります。

問題は、「メーカーの純正品」を使うか、または「社外品」を使うか。

「メーカーの純正品」が王道ですが、これについては好みでお願いします。

私はシマノのリールをよく使っているので、最初は純正品のオイルやグリスだけ使っていました。

シマノ公式ホームページにある、淡水・バス釣りで使うリールのグリス使用推奨箇所を下の図にまとめました。

| 汎用スピニング / ドラグ、ベール部 | DG01 (ACE-0) |

|---|---|

| 汎用スピニング / ギア、ウォームシャフト、ハンドル部 | DG06 (SHIP) |

| ベイト(淡水) / ドラグ、ウォームシャフト部 | DG01 (ACE-0) |

| ベイト(淡水) / ハンドル部 | DG06 (SHIP) |

| ベイト(淡水) / ギア部 | DG04 (ACE-2) |

(参考ページ:シマノ 使用箇所別推奨グリス / オイル早見表)

しかし現在は、私はBOREDさんのオイルやグリスを使っています。

様々な粘度のオイル・グリスが揃っていて、防水や耐久性能が抜群です。

また、琵琶湖のストロングスタイルでリールを酷使する友人の12アンタレスで、シマノ純正とBOREDのグリスのどちらが良い巻き心地が長く持続するかテストを行いました。

グリス切れしやすいマイクロモジュールギアの12アンタレスですが、長持ちしたグリスはBOREDさんのグリスだったことが、愛用している理由です。

平筆

グリスをギアやパーツに塗るとき、個人的に欠かせないのが「平筆」です。

私はプラモデルメーカー”タミヤ”の塗装用の平筆を愛用しています。

人によってグリスの塗り方は色々だと思いますが、私は筆一択です!

この平筆を使うことによって、細かいギアの歯面の奥までしっかりグリスをキレイに塗ることができます。

クラッチカムなどの駆動パーツの角まで、しっかり筆は届きます。

1つ注意点として、平筆の毛が抜けることもあるので、抜けた毛が内部に残らないように注意してください。

新品を購入して使う前に水道の水にあてながら毛先をしごいて、固定の弱い毛をおとしておけば少し安心です。

まあ、それでも時々毛が1~2本抜ける時もあります。

平筆の欠点になりますが、抜け毛だけは注意が必要。

別記事にて、100円ショップのダイソーの平筆も試しました。

筆の使い勝手に差はあまりないので、コスパの良い100円アイテムを使うのもアリです。

整理アイテム

リールのメンテナンスやオーバーホールに使う工具を1か所にまとめていますか?

作業をしたいと思った時に、

「あの工具が無い!?」

と悩まないように、工具を1か所に整理しておきたいところです。

収納箱・ボックス

私は「工具」「オイル・グリス」「予備パーツ」を、一つのお菓子缶にまとめています。

収納する箱やボックスはなんでも良いのですが、オイル・グリスの匂いが広がらないようにフタできるものが良いでしょう。

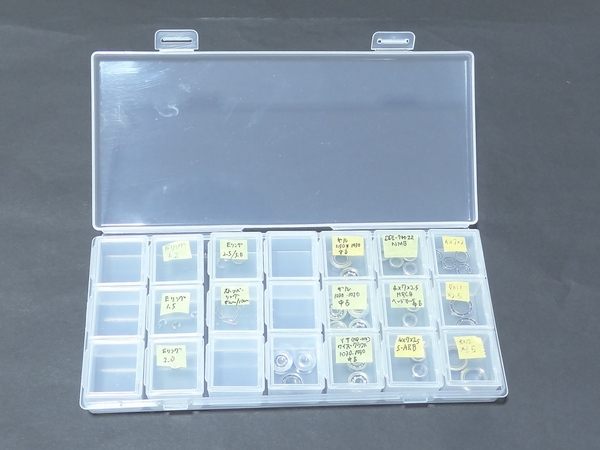

予備パーツケース

予備のベアリングやEリングを保管しておく「パーツケース」です。

私は友人のリールも時々オーバーホールするので、紛失しやすいパーツをこのように保管しています。

特にEリングやバネ等は、非常に紛失しやすい。

私も何回か失くしています。

予備パーツがなければ、そこで作業が止まってしまうので、そういう時のために準備しています。

「年一回しかオーバーホールをしない」という人には不要でしょうが、予備のEリングは一個ぐらい持っておいても損は無いですよ。

ステンレストレイ

リールの分解作業中に、外したパーツを並べておくのに便利なアイテムが、「ステンレストレイ」です。

ステンレストレーは、100均の店でいろんなサイズが売られています。

これは安い物で十分ですので、好きなサイズのものを選んでください。

もしくは、お菓子缶のフタなどでも十分です。

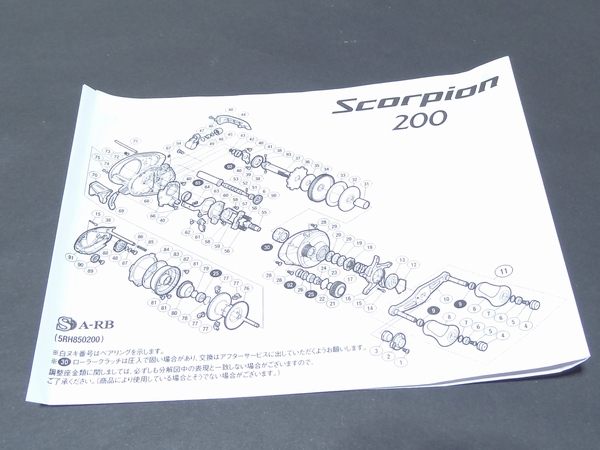

分解図

経験が少ない人は、作業前に「分解図」をよく見て、予習してから作業することをオススメします。

私も初めての機種をオーバーホールする場合は、私は必ず分解図で予習します。

特に注意したいのが、座金の位置。どこに調整用の座金があるか把握しておかないと、組み立てる時に、

「あれ、この座金はどこのパーツだ? 」

となってしまいます。

個体によっては、調整用の座金が2枚だったり、または0枚の場合もあります。

分解図に書かれていない場所に座金が使われている場合さえあります。

オーバーホールの工具のまとめ

今回は、私がオーバーホールをする時に必ず必要と思うアイテムをご紹介しました。

これらの工具があれば、リールの分解・清掃・組立作業を一通り行うことができます。

うまくオーバーホールできると、リールの巻き心地や回転の軽さは大きく変化します。

1ランク・2ランク上のリールになったように感じます。

これが非常に楽しい!

作業が楽しくなると、もっと正確に、丁寧に、キレイに仕上げたくなります。

そのために試行錯誤して、現在手元にある道具が、今回紹介した道具です。

皆さまの道具選びに参考になれば、嬉しいです。