この記事では、シマノの13メタニウムのオーバーホールのやり方を解説します。

全てのパーツを分解して清掃、そして組立の全ての工程を行います。

型落ちしたと言っても、まだまだ活躍できる13メタニウム。

純正のベイトフィネス用シャロースプールもあるので、使っている方はいるでしょう。

しかしメタニウム系にドライブギアは超々ジュラルミン製。

グリス切れするとゴリ感がでやすく、巻き心地が悪くなりやすい。

グリス切れした状態で放置すれば、ブラスギアのリールより悪化しやすいリールです。

今回オーバーホールする13メタニウムも、巻き心地が少し悪くなっていました。

巻き心地の悪化を防ぐためにも、定期的にグリスアップを行いたいところ。

オーバーホールに不慣れな人も今回の記事を参考にして、13メタニウムのオーバーホールに挑戦してみてください。

ハンドル・スタードラグ

ベイトリールのボディを開封するため、まずはハンドルとスタードラグなどを外します。

順番に外していくだけですが、座金やナットには向きがあります。

後で向きが分からなくならないように、注意してください。

この工程では、ドライバーとレンチが必要です。

ハンドルの取り外し

まずはハンドルを取り外します。

ドライバーでリテーナを外した後、固定ナットを外します。

ハンドルを外せないと、リールをオーバーホールできません。

レンチはドライバーと同様に、オーバーホールの必需品です。

今回オーバーホールしたメタニウムは左ハンドルなので、ナットの回す方向が普通ネジとは逆です。

左ハンドルモデルは時計回りに回して外しましょう。

スタードラグの取り外し

ハンドルを外すと、スタードラグを抜き取ることができます。

スタードラグは分解する必要は特にありませんが、中には小さいバネとピンが入っています。

スタードラグを外した時、裏に座金がグリスで引っ付いていることが多いです。

気づかず失くさないように注意!

バネ・ナットの取り外し

スタードラグを外すと、バネや座金、ナットがあります。

普通に取り外しできますが、ナットや座金には向きがありますので、不安な方は写真やメモを取っておいてください。

外したパーツは、順次パーツクリーナーで洗浄していくと良いでしょう。

リールボディの開封

次はいよいよ、ボディの開封です。

3本のネジを外すと、ボディを開けることができます。

なお、この3本はそれぞれサイズと形が違います。

内部のギア等が落下しないように、ゆっくり開けます。

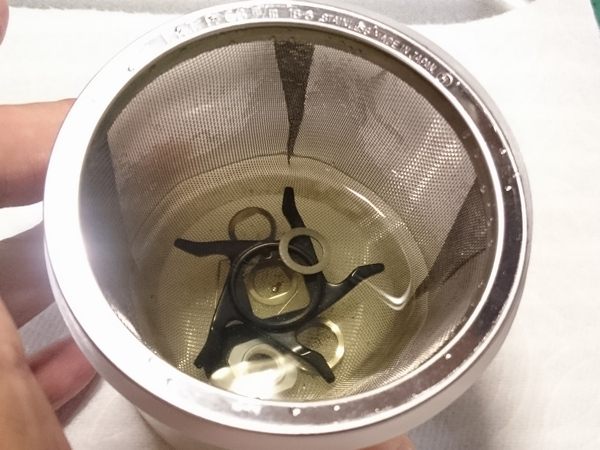

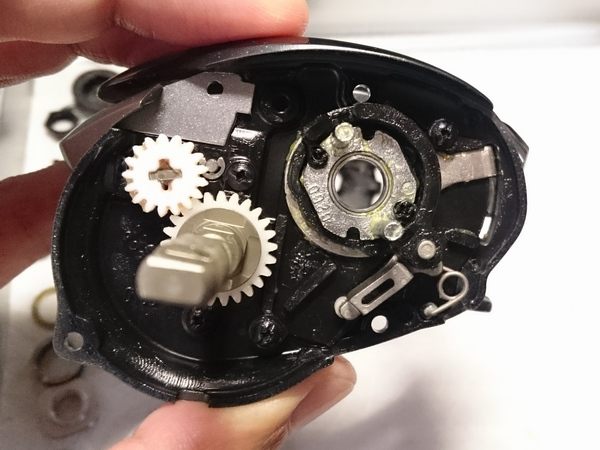

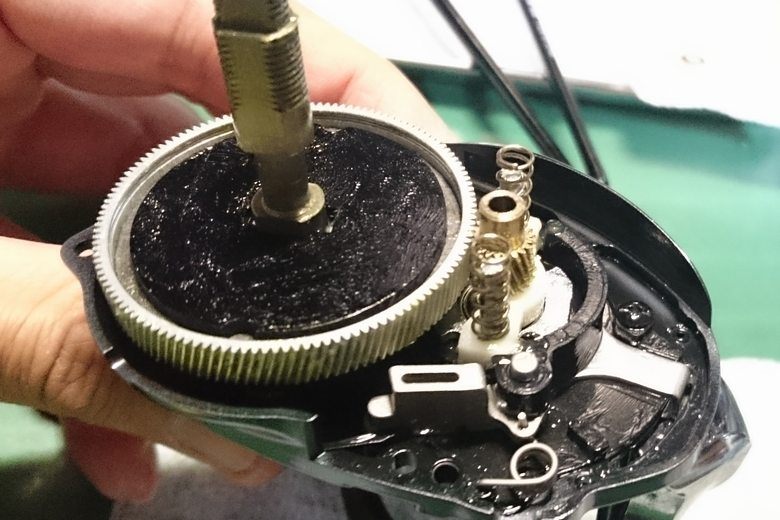

こちらはハンドル側のサイドボディ。

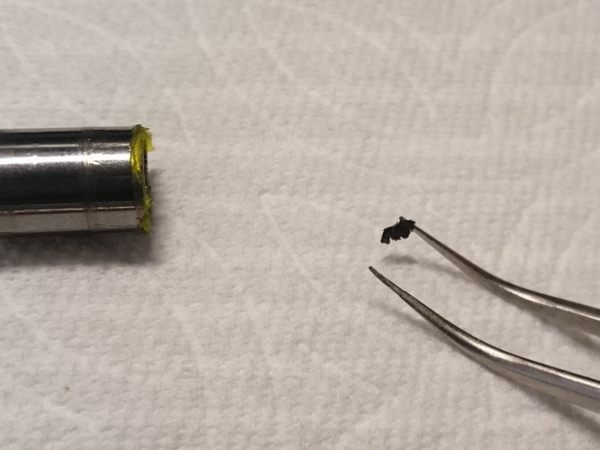

ドライブギアの上にあるインナーチューブには、謎の黒いゴミが付着していました。

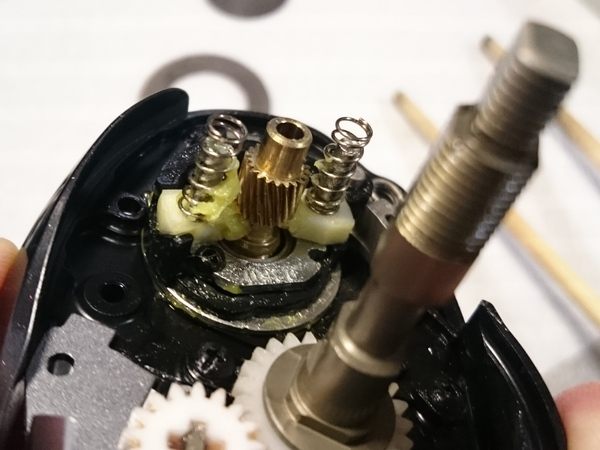

ハンドルを回していた時から予感していましたが、ドライブギアのグリスが少なくなっています。

まあ、元々シマノのマイクロモジュールギアはグリス切れが起こりやすいですが…。

ギアの取り外し

ギア類は普通に抜き取るだけで簡単に外すことができます。

ギアが傷つかないように、ゆっくり外しましょう。

ただ、ドライブギアの前後にあるスタードラグ板とストッパーギアには向きがあるので、そこは覚えておいてください。

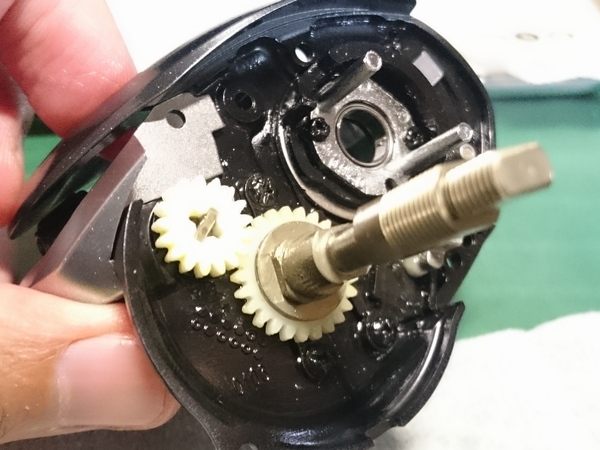

ドライブギアの取り外し

ドライブギア軸からギアやストッパーを順番に抜いて外します。

時々ドライブギアにドラグ座金が固着している場合があります。

無理に外そうとすると、ドラグ座金が割れてしまうかもしれません。

そういう時は、私はまち針を隙間に注して、浮かすようにして外します。

慣れないうちは、抜いたときの向きのまま、順番に並べましょう。

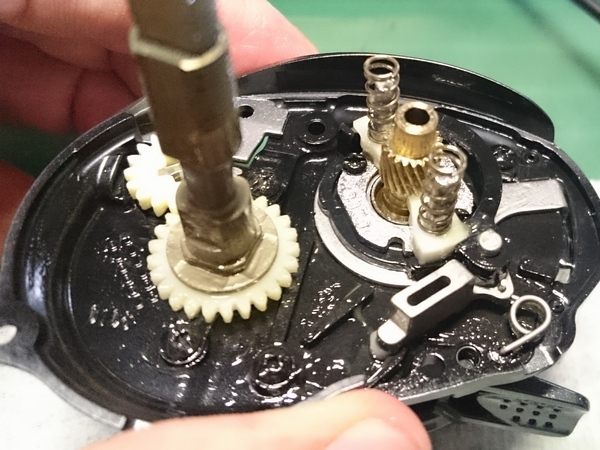

ピニオンギアの取り外し

次はピニオンギアを取り外します。

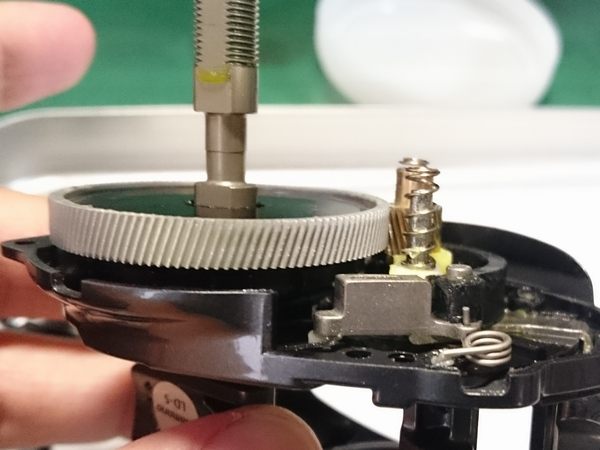

写真のように、バネのところによくグリスが固まっています。

ピニオンギアも、抜くだけの簡単作業です。

ギア類を取り外すと、こんな感じになります。

「ドライブギア・ピニオンギアの取り外し」まで完了しましたが、ここまで分解できれば普通のメンテナンスには十分だと思います。

ドライブギアとピニオンギアだけ良く洗浄してからグリスアップをすれば、他の部分は汚れをふき取ってグリス・オイルを付けるだけでも、かなりの性能を維持できます。

よく「リールの巻き心地が悪くなった」「巻き感がゴリゴリする」という症状を聞きます。

ドライブギアまでの分解・清掃・グリスアップができれば、再びスムーズな巻き心地を回復できるでしょう。

レベルワインダーは、分解せずとも簡単な清掃やグリスアップはできます。

完全にオーバーホールしたい時は、次からの工程のレベルワインド組やクラッチカムの分解も行います。

ドライブギア軸の取り外し

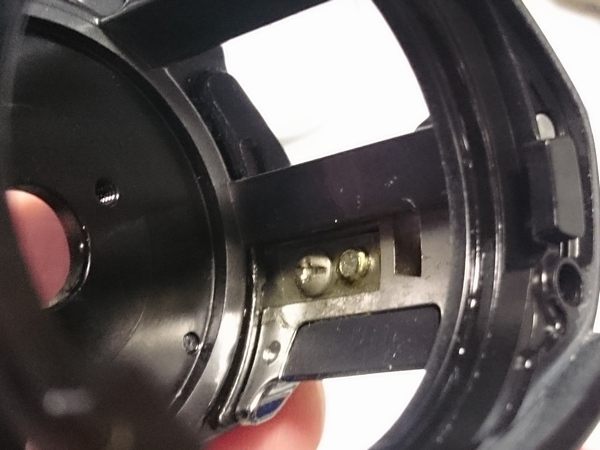

まずはは軸を固定するネジ2本を外して、ドライブギア軸を抜き取ります。

軸下のベアリング等は、Eリングで固定されています。

16メタニウムMGLはネジで固定されていますが、こちらは昔ながらのEリングです。

このEリングの隙間にマイナスドライバーを差し込み、回してEリングを外します。

クラッチの取り外し

クラッチカムのパーツ組は、バネによって一定の圧力がかかっています。

だから何も考えずにネジを外すと、パーツが吹っ飛んでしまうことがあります

銀色の「クラッチカム押さえ板」を指で押さえながら、ネジを外して分解してください。

また、メタニウムのクラッチツメには、小さい白いブッシュが付いています。

このパーツのおかげで、クラッチが滑らかに動くんでしょうね。

小さなパーツなので失くさないように注意です。

これで、クラッチカムのパーツの分解が完了しました。

バネにも向きがあり、足の長い方がボディの穴に入ります。

クラッチレバーの分解

クラッチカムを外すと、下の写真のようになります。

続けてクラッチレバーの取り外しです。

これは簡単で、レバーの裏にあるネジを外すだけです。

レベルワインドの下からドライバーを差し込み、外します。

レバーの横に、三日月型のクラッチ受けもあります。

最後に本体シートも外し、この部位の作業は完了です。

レベルワインドの分解

まずはレベルワインドガードを外します。

ネジ1本で固定されているだけですが、正直このパーツは付け外ししにくくて苦手です。

ウォームシャフトピンを外す

ガードを外したら、灰色のレベルワインド受けを外します。

指で回して外せないこともないですが、大きいマイナスドライバーで回して外す方が無難です。

外した時、大体の個体には座金が付いています。

分解図にも書かれていますが、時々この座金がない個体もあります。

ウォームシャフトピンなどを外し、この作業は完了。

座金は結構小さいです。

ウォームシャフトの抜き取り

次は2回目のEリングです。

こちらも、私はマイナスドライバーで外していきます。

Eリング下の銅色の座金は2枚組の場合がほとんどです。よくグリスで引っ付いてるので注意。

ウォームシャフトギアの裏にも、銀色の座金があります。

気づかずに作業を進めていくと、「この座金はどこの?」となるので注意です。

次は3枚目のEリング。

これは今までEリングよりも小さいです。

無理に外さなくても洗浄できない事は無いですが、私はどうせなら全部分解したいと思うタイプなので、外しました。

これでレベルワインド組の分解は完了です。

ボディ中央部分のパーツは全て取り外せました。

余りパーツの分解

最後は、まだ分解していないサイドボディ部分や、ハンドルノブの取り外しです。

私はメカニカルブレーキノブの座金も外しますが、無理にする必要はありません。

SVSブレーキ側のベアリングの取り外し。

これは皆さんもよくやっていると思います。

最後はハンドルノブのベアリングを外し、13メタニウムの分解は完了です。

お疲れ様でした。

後はパーツの洗浄・乾燥です。

本気でオーバーホールする時は、私は内部の小さいネジも1本1本ブラシしてます。

…こんなに神経質にする必要はありません。

しかしドライブギアやピニオンギアは丁寧に洗浄してください。

洗剤もつけてしっかりブラシしても、乾燥後によくギアの歯を見ると、汚れカスが残っている場合があります。

こう言うのはなんですが、神経質な私が洗浄しても時々残っている、という程度には残りゴミがあります。

洗浄・乾燥が終了したら、いよいよ組立て開始です。

組立て工程では、とにかく【Eリング】と【パーツの向き】と【パーツの紛失】に注意してください。

Eリングを失くしてしまうと、予備が無ければオーバーホール作業が停止してしまいます。

Eリングさえ無事に取り付けることができれば、あとはそんなに難しくありません。

それでは組立てを開始します。

ハンドル、サイドボディの組立て

グリスで手が汚れる前に、まずハンドルとサイドボディ部分を組立てておきます。

ハンドルノブですが、最近のシマノの座金調整具合は、キツメに感じます。

ノブが前後に動く余白がなく、ノブを弾いても全然回転しません。

ほとんどの場合、私はハンドルノブの座金を薄いものに交換しています。

ほんの少しだけノブがカタカタ動くぐらいが、私の好みです。

サイドボディ部分も、ベアリングをはめて組立てます。

ハンドル側にあるローラークラッチには、少しオイルを注しておきます。

レベルワインドの組立て

それではメイン部分を組立てます。

私はボディ内部の表面に、薄くグリスを塗ります。

保護膜の目的で塗っていますが、これは人それぞれですね。

レベルワインドをガイド棒にさして、Eリングで固定します。

次にウォームシャフトのギア類です。

座金がありますので、全て忘れずに取り付けてください。

銅色の座金2枚とEリングで固定。

この部分も少し回転しますので、オイルがグリスを少し塗ります。

最後に、ウォームシャフトピンを入れて、フタをします。

ピンとフタの間には小さい座金があります。忘れずに。

組んだあとは、ギアを回転させて動きを確認。

クラッチの組立て

まずはクラッチレバーを取り付けます。

特に、銀色のクラッチプレートにはたっぷりグリスを付けてください。

ここのグリスがなくなれば、クラッチが固くなります。

クラッチレバーを取り付け完了。

次に、クラッチカムの組立てです。

バネは、足の長い方をボディの穴に差し込みます。

また、クラッチツメにプラスチックのブッシュをはめ込むのも忘れないでください。

ツメとバネと黒色のクラッチカムを組立て、バネの圧力に逆らって銀色金具のクラッチプレートにはめ込みます。

それぞれ突起や穴がちゃんとあるので、うまくはめ込んでください。

はめ込んだ後、そのまま指を離さずに、うまく押さえ板を取り付け、ネジで固定してください。

ネジを閉める前に指を話すと、バネの力でパーツが吹っ飛ぶ場合があります。

また、このあたりでレベルワインドガードも付けてください。

ドライブギア軸の取り付け

次はドライブギア軸の組立てと取り付けです。

これが最後のEリング工程です。

順番にパーツをはめた後、Eリングを押し込んではめてください。

個人的には、ここのEリングがはめ込むとき一番硬いです。

慎重に作業してください。

ネジで固定して、ドライブギア軸の取り付け完了。

危険な工程は終わったので、ここまでくれば私はだいぶ気楽になります。

個人的には、作業は9割終わったようなもの。

ギアの取り付け

いよいよメインギアの取り付けです。

ドライブギア・ピニオンギアをはじめ、私は全ての箇所にBOREDのオイルやグリスを使用しています。

バリバリの琵琶湖アングラーのリールで複数のメーカーのグリスを試しましたが、BOREDのグリスが最も耐久性がありました。

ピニオンギアの取り付け

それではピニオンギアを取り付けます。

白色プラスチックのクラッチヨークも可動部分なので、しっかりグリスを塗ってください。

ドライブギアの取り付け

いよいよドライブギアの取り付けです。

順番は間違わないでしょうが、黒色金具のストッパーギアや押さえ板の向きだけ間違わないように注意。

ドライブギアの取り付け完了!!

マイクロモジュールギアの歯はとても小さいので、沢山グリスを塗ってもあまり意味ありません。

量が多すぎると、別の所に飛び散ったりするだけです。

サイドボディとハンドルの取り付け

サイドボディを取り付け、ネジで固定。

この時、ハンドル側を下にしてインナーチューブが抜けないように注意してください。

チューブは穴にはまっているだけなので、簡単に抜けてしまいます。

座金、スペーサー、ナットを取り付けます。

座金は<>という感じに、互い違いになるように付けます。

スペーサーは銅色の面が下(スプール側)です。

ナットで固定したら、そろそろスプールもはめておきましょう。

次にスタードラグの取り付けです。

最後にハンドルを固定したら、オーバーホール完了です!!

お疲れ様でした。

13メタニウムのオーバーホールまとめ

13メタニウムはシマノリールの基本となるような、シンプルな構造です。

アンタレスやアルデバランBFSと比べれば、複雑ではありません。

13メタニウムは超々ジェラルミン製のドライブギアなので、使い続けると巻き心地にゴリ感が出やすいリール。

定期的にメンテナンスして、滑らかな巻き心地を維持させてください。

自信の無い人は、分解工程のドライブギア・ピニオンギアまでの分解・清掃・グリスアップに挑戦するのがオススメです。

- 【オーバーホール工具】リールのメンテが好きな私が選ぶ、オーバーホールに必須の工具