この記事では、シマノの「19アンタレス」のオーバーホールのやり方を詳しく解説します。

分解・組立作業の様子を撮った写真67枚を使い、リールの分解に不安がある人もオーバーホールに挑戦できるように書きました。

19アンタレスのマイクロモジュールギアはとても細かい歯面なので、最高機種といえどもグリス切れが発生しやすい個体です。

マイクロモジュールギアはグリス切れすると、「ギアのゴロつき」「シャリ感」が発生しやすい。

そんな違和感が発生した時にボディを開けてグリスを塗ると、大体の場合で滑らかな巻き心地が復活します。

メーカーにのオーバーホールに出すと数週間かかるし、上位機種は費用も高めの設定。

オーバーホールに出すことを悩む人も多いでしょう。

しかし悪くなった状態で使い続けると、ギアなどのパーツが本当に摩耗してしまう…。

だからこそ自分でオーバーホールをして、ギアやパーツの清掃・グリスアップができれば、ずっと快適に19アンタレスを使い続けられます。

オーバーホール初心者の人も作業できるように、19アンタレスのオーバーホールの工程を全て解説していきます。

ハンドルとスタードラグを外す

最初にスプールを抜いておいて、さっそくハンドルを外していきます。

まずはナットを隠しているリテーナを外します。ネジは裏側に隠れています。

リテーナを外すと、ハンドルを固定するナットが見えます。

アンタレスのハンドルは特殊なので、ナットを外すために専用のレンチが必要です。

12アンタレスや16アンタレスDCにはハンドルナット専用レンチが付属しているのですが、19アンタレスでは別売り。

専用レンチを持っていない人は、釣具店でシマノにパーツ注文をして購入できます。

- リールレンチ(06ANTDC リールレンチ)—350円+税。

この専用工具か「ソケットレンチ」がないとハンドルを外せないので、19アンタレスの分解自体ができません。 必ず入手してください。

私は12アンタレスの純正レンチを持っているので、それで外しました。

19アンタレスのハンドルは特殊な形状をしています。

ハンドルノブのキャップはとても外しにくいです。私はゴム手袋装備でなんとか外せました。

ドライバーやペンチをそのまま使うとカンタンにキズがつきます。

ペンチの先を柔らかいビニールテープでグルグル巻き、キズ付かないようにして使う方法も良いでしょう。

次にスタードラグを外します。スタードラグの構造は今までリールと同じです。

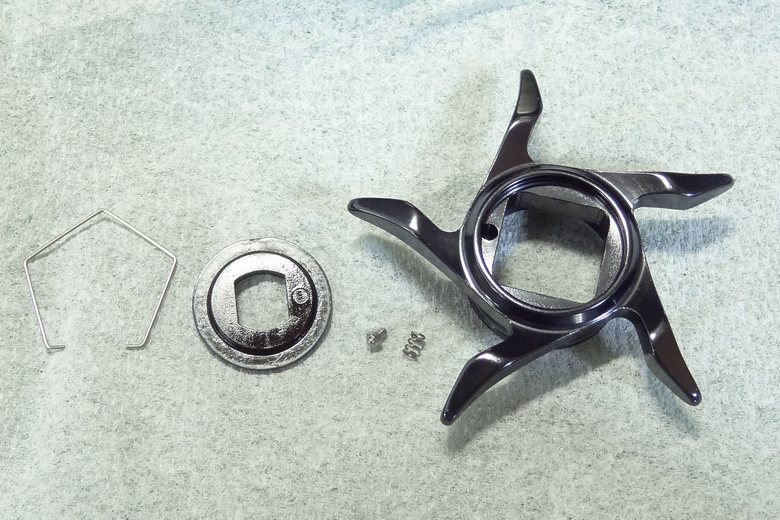

そして座金、ナット、バネなどを外していきます。

下の写真のような順番です。

これで、ハンドルとスタードラグのパーツの取り外しが完了しました。

フレームとサイドボディの開封

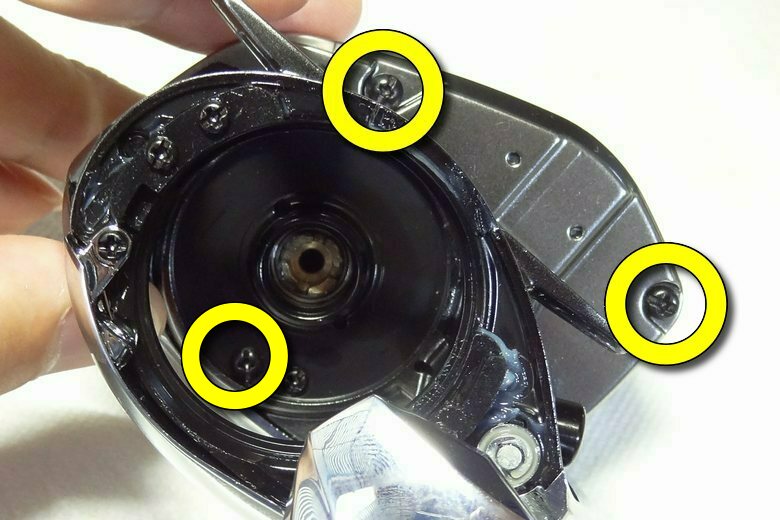

本体フレームとサイドボディ(本体A組)を固定しているネジを外します。

ネジの位置は、写真のマークしてあるところです。

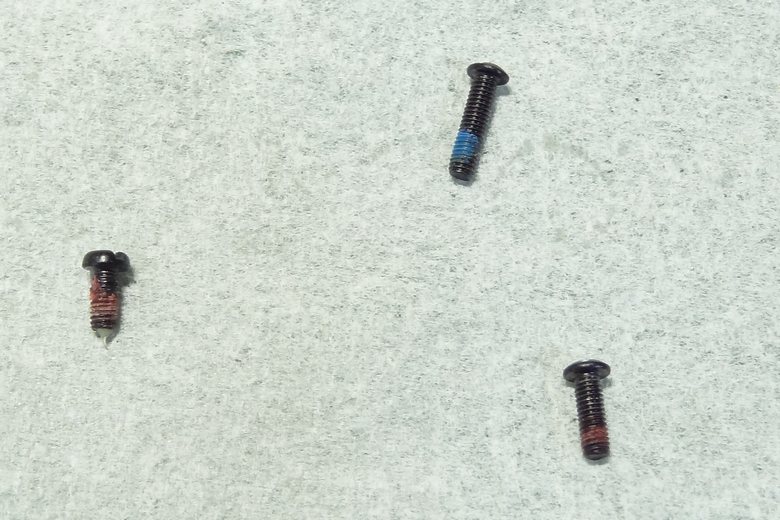

マークしている3つのネジを外します。

3本ともゆるみ止めが塗られているので、しっかりネジを押す力を入れて外してください。

適当に回すと、ネジ穴をなめてしまう事があります。

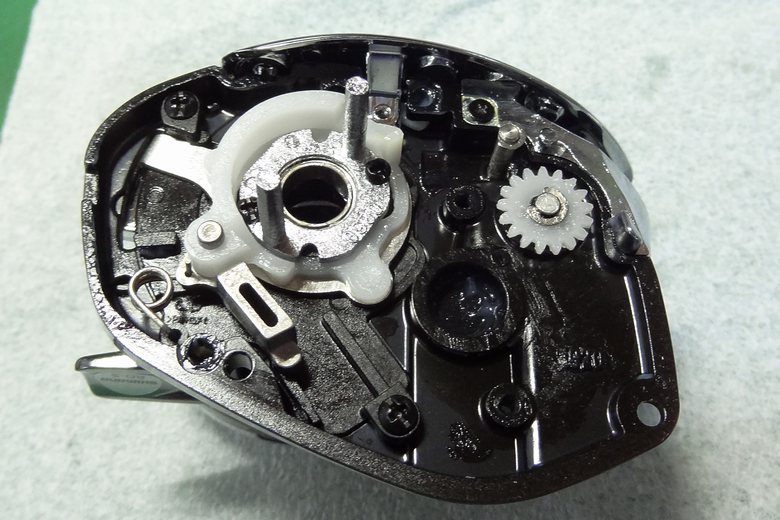

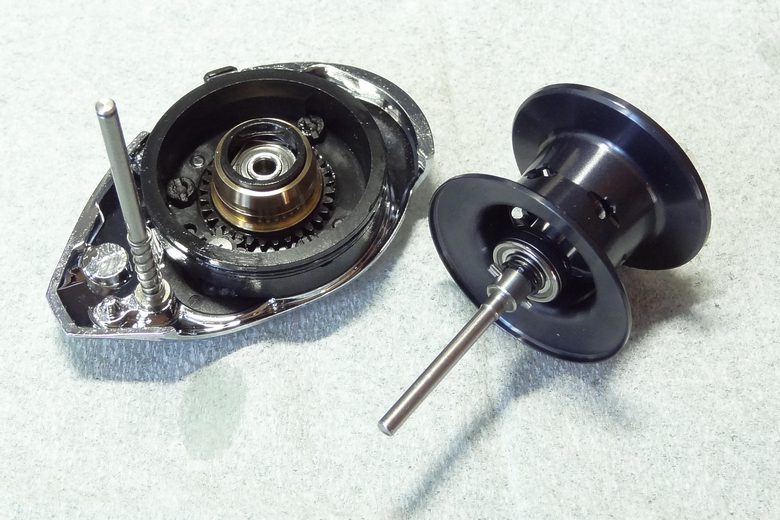

ネジを外すと、フレームとサイドボディが分離します。

マイクロモジュールギアの歯がとても細かい!

エキサイティングドラグも搭載されていて、ベイトフィネスのリールのようにも見えます。

そして、サイドボディ(本体A組)の様子。

ベイトリールの巻き感が悪くなった時の対策の一つとして、このサイドボディにある「ワンウェイクラッチの清掃」は、ぜひ試してもらいたい作業です。

巻き心地悪化がギアやベアリングのせいではなく、このワンウェイクラッチが原因だったケースはよくあります。

ドライブギアとピニオンギアを外す

19アンタレスの心臓部である、ドライブギアとピニオンギアを外します。

19アンタレスはエキサイティングドラグ搭載モデルなので、音出しピン関係のパーツがついています。

そのせいで、スタードラグ座金も小さめです。

19アンタレスの巻き感にゴロつきやシャリ感を感じた時は、このギアの取り外し工程までをしてグリスアップすると、巻き感が改善する場合があります。

別にギアを外さなくても、フレームとサイドボディを外したところでギアに直接グリスを塗り、再び組みたてるだけでもOKです。

ひとつ前の工程の「サイドボディのワンウェイクラッチ」の清掃と、この工程の「ドライブギアとピニオンギア」の清掃・グリスアップ。

ベイトリールの巻き感が悪くなった時、この二つを行えばだいたい改善します。

(それでダメなら、ベアリングが原因の可能性が高い。)

すべて分解するのは無理でも、ここまでの工程までを覚えれば、その価値はとても高いです。

ドライブギア軸の分解

次はドライブギア軸を外し、分解していきます。

中古リールをバラしていると、このドライブギア軸のベアリングが錆びていることが時々ありますね。

ネジ2本を外して、ドライブギア軸を抜き取ります。

2016年以降の上位機種では、写真のようにベアリングがネジで固定されるモデルが増えました。

このネジはゆるみ止めで固定されているので、かなり固いです。

ネジ穴をつぶさないように注意してください。

また「左ハンドルモデル」では、このネジは「逆ネジ」になっています。

ネジを回す方向にも注意してください。

固定ネジを外すと、ベアリングやギアを外すことができます。

これでドライブギア軸の分解は完了です。

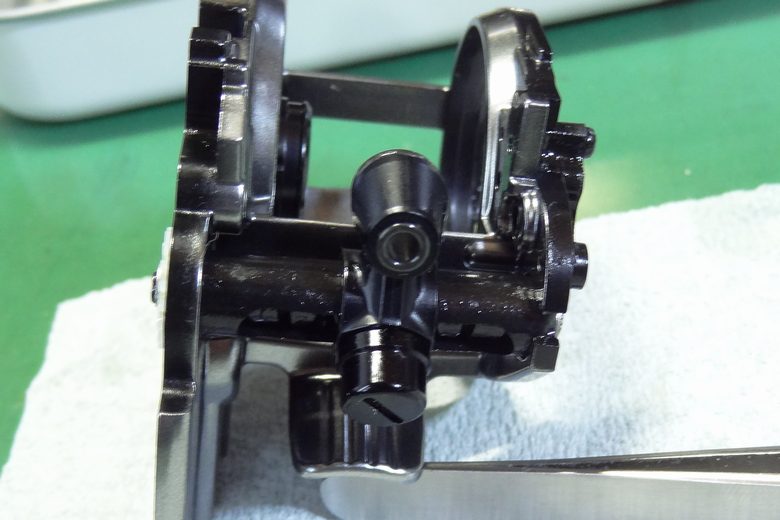

クラッチのパーツを外す

クラッチカムやクラッチレバーなどのパーツを外していきます。

最初にクラッチカム抑え板のネジ2本を外します。

抑え板の裏には座金が一枚あるので、うっかり忘れないように注意。

バネの圧力がかかっているので、パーツが飛ばないように抑えながら外していってください。

クラッチカムを外し終えたら、次はクラッチレバーです。

レベルワインダーの方からドライバーを差し込んで外します。

これで全てのクラッチパーツを外せました。

クラッチツメの動きを滑らかにするための「クラッチツメブッシュ」が無くなっていますね。

今までの上位機種には必ず付いていたのですが…。

SVS側サイドボディ(本体B組)を外す

順番は前後しても大丈夫ですが、このあたりでSVS側のサイドボディを外します。

小さいEリングで固定されているので、私は針や小さいマイナスドライバーを隙間に差しこんで外しています。

Eリングを一つ外すと、フレームから抜き取れます。

ベアリングなども外して、この作業は終了。

ついでに、このサイドフレームを受ける留め具も外してみましたが、やる必要がない作業でした。

サムレストを外す

次はリール上部のサムレストを外します。リールの天井部分ですね。

写真でマークしてある3つのネジを外します。

注意してほしいのが、赤丸のネジ。

サムレストとフレームの間に、座金が一枚ありました。

しかし分解図には座金が書かれていないので、この個体だけ調整で付けられていたのかもしれません。

レベルワインドとウォームシャフトを外す

次はレベルワインドとウォームシャフトの取り外しです。

まず、レベルワインドガードを外します。

次にレベルワインド受けを外します。大きなマイナスドライバーを使うと外しやすいです。

そして、座金とウォームシャフトピンも抜き取ります。

次に外すのはEリング。

私はマイナスドライバーを隙間に差し込んで外します。

Eリングを外すと、ウォームシャフトを抜き取れます。

写真にあるウォームシャフトの白いプラスチックブッシュは、ベアリングに交換することもできます。

ウォームシャフトギアのEリングも外せば、分解は完了。

ウォームシャフトの両端には座金があるので、うっかり無くさないように注意してください。

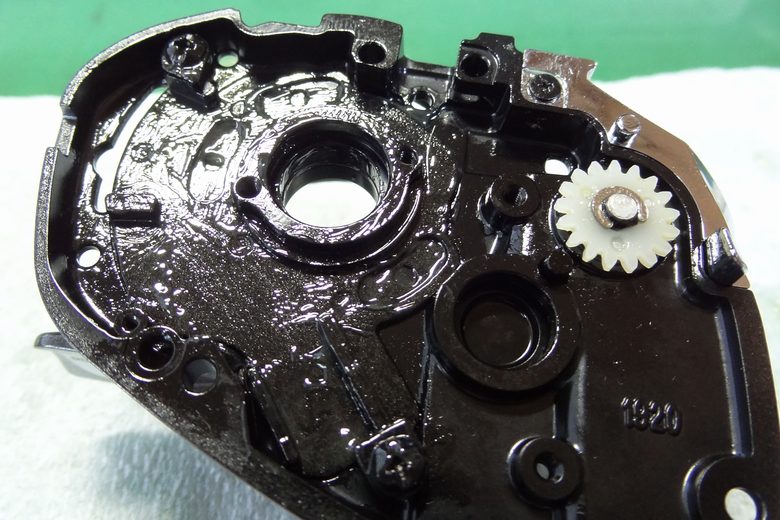

メカニカルブレーキノブ組の分解

あまり分解しなくても良さそうなところですが、仕組みを知るためにメカニカルブレーキノブを分解してみました。

このメカニカルブレーキ用ナットを外すと、再び付け直すのは面倒そう…。

そしてサイドボディの裏側のネジ4本を外すと、メカニカルブレーキノブ組を外せます。

音出しピンなどがありますが、特に分解する必要はない場所でした。

ちなみに、サイドボディに付いている、ピニオンギアを支えるX-SHIPのベアリング。

これはボディの裏側からじゃないと外せない仕様に変わっていました。

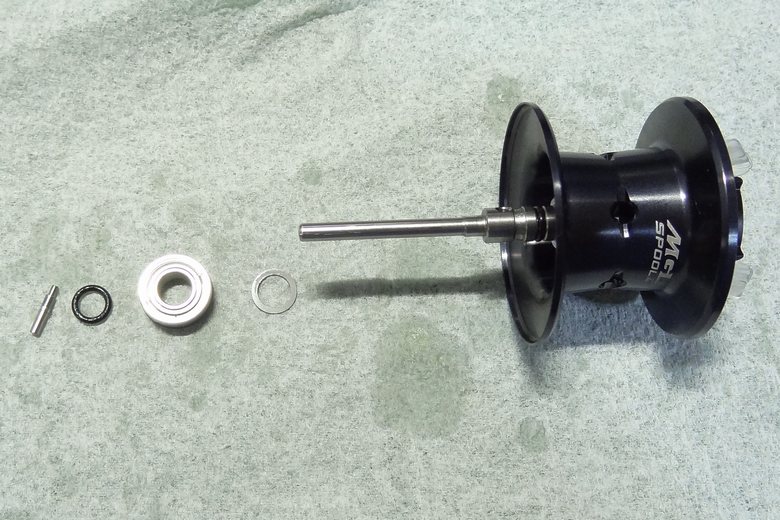

スプールのベアリングを外す

次はスプールに付いているベアリングです。

19アンタレスのスプールのベアリングは、サイレントチューンのゴムがベアリングの外周などについています。

スプールのベアリングを外すには、ベアリングリムーバーが必要。

私はヘッジホッグスタジオさんの「スプールベアリングリムーバー」を使用しています。

スプールのフチにキズがつかないよう、セロテープをフチに貼ってから外します。

Oリングや座金もあるので、無くさないように注意。

これで、19アンタレスの分解の工程は全て終了です。

分解したパーツの洗浄

分解したパーツは、パーツクリーナーや洗剤で洗浄します。

汚れを中途半端に残したままでは、オーバーホールの価値が半減します。

面倒くさがらずに、丁寧に掃除することが大切です。

洗浄が完了してパーツを乾燥させたら、いよいよ組立作業の開始です。

ハンドルとスプールの組立て

まずはスプールやハンドルなどの周辺部のパーツを組み立てます。

19アンタレスのスプールシャフト部のベアリングは、サイレントチューンのゴムが付いています。

ブレーキ側のサイドプレートにベアリングを入れるとき、グイッと押し込まないと奥まで入りません。

ピニオンギアを支えるX-SHIPのベアリングは、ボディ内側から入れて、バネで固定。

ハンドルも組み立てて、スプール、サイドボディなどの周辺パーツの組立が完了。

「ANTARES」と書かれたメカニカルブレーキのキャップは、なかなか入れにくいです。

組みあがってハンドルやスタードラグが邪魔する状態で、このキャップを外してしまったら、再び付けるのはなかなか苦労すると思います。

レベルワインドの組立て

次はメインフレーム部分の作業です。まずレベルワインドを組み立てます。

パイプとガイド棒をフレームとレベルワインドに差し込みます。

次はウォームシャフト。ギアや座金の順番は写真のとおりになります。

右側の小さい座金は、分解図では2枚ですが、この個体には3枚入っていました。

一枚は薄いものなので、個体差の調整分かもしれません。

これらのパールをウォームシャフトにはめます。

ウォームシャフトの白いプラスチックブッシュは、ベアリングに変えることができます。

組んだウォームシャフトをパイプの中に通します。

そして、座金とEリングで固定。

次はウォームシャフトピンを入れます。

ピンにも座金があるので、忘れないように注意。

ウォームシャフトピンを入れ、キャップを締めます。

この時ウォームシャフトギアを手で動かして、レベルワインドの動きに引っ掛かりがないかを確認してください。

両端で引っ掛かりがある場合があるので、そういう時は座金枚数で調整したり、ウォームシャフトピンの向きを変えたりすると改善する場合があります。

問題なかったら、レベルワインドガードを付けて、レベルワインド組の組立ては完了。

クラッチ組の組立て

次はクラッチ組の組立てです。

まずはフレームに本体Aシートを取り付け。

クラッチパーツがシートの上を動きますので、しっかりグリスを塗っておいてください。

次はクラッチレバーの取り付けです。

銀色のクラッチプレートはクラッチ操作のたびに動くので、しっかりグリスを塗っておいてください。

ねじ止めすれば、取り付けは完了。

次はクラッチカムの取り付け。

銀色の抑えたとベアリングの間にある座金を忘れないように注意。

バネは足が長い方が下(メインフレーム側)です。

バネの圧力で飛ばさないように注意して組立て、抑え板をねじ止めして組立て完了。

サムレストとブレーキ側のサイドボディを付ける

順番は前後しても大丈夫ですが、このあたりでリールの天井のサムレストと、ブレーキ側のサイドボディを付けます。

まずはサムレスト。

19アンタレスの分解図には載っていないように見えますが、この個体には座金が一枚付いていました。

この座金をフレームとサムレストの間に入れます。

そして3本のネジを締めて、サムレストの取り付けは完了。

次はSVSブレーキ側のサイドボディ。

棒をフレームの穴に通して、Eリングで固定します。これで取り付けは完了。

ドライブギア軸の組立て

次はドライブギア軸の組立てです。

中古リールをオーバーホールするとき、このドライブギア軸のベアリングがよく錆びています。

ベアリングや差し込む穴部によくグリスを塗った方が無難でしょう。

ネジ2本で固定して、ドライブギア軸は完了。

ドライブギアとピニオンギアを付ける

次はベイトリールの心臓部であるドライブギアとピニオンギアです。

ピニオンギアのパーツはこちら。

そしてドライブギア。

19アンタレスはエキサイティングドラグ装備なので、音出しピン用のパーツがあります。

音出しピンのパーツをドライブギアの穴に入れ、ドラグをセット。

音出しピンがあるので、ドラグ座金の外周が小さくなっています。

そしてドライブギアとピニオンギアをフレームに付けます。

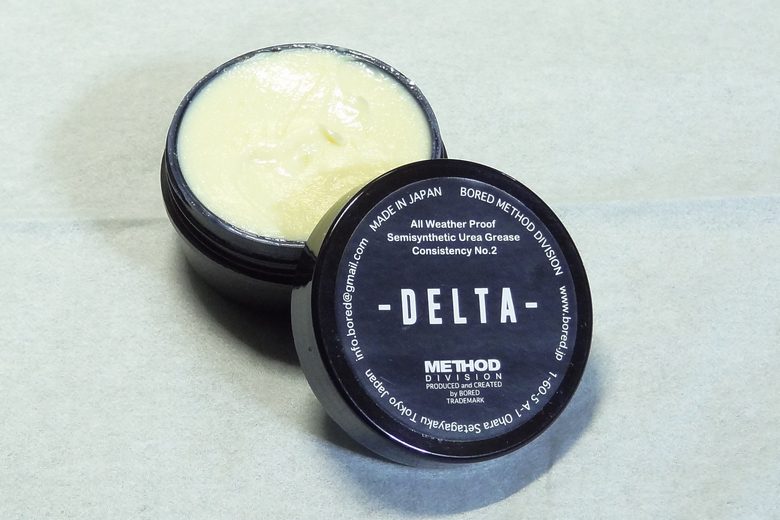

今回はドライブギアのグリスには、Boredの「DELTA」を使用しました。

サイドボディとハンドルを付ける

サイドボディをネジ3本で固定します。それぞれネジの長さが違うので、位置を間違えないように注意。

次はたくさんの座金やバネ、ナットの取り付けです。

これらも順番や向きに注意。

反っている座金は互い違いの向きになるように付けます。

そしてスタードラグをはめ、抑えながらハンドルを付けて、ナットで固定。

最後にリテーナを付ければ、19アンタレスのオーバーホール・組立ては完了です。

19アンタレスの組立てまとめ

今回の記事では、19アンタレスのオーバーホール、分解と組立てのやり方を解説してきました。

新しいアンタレスということで警戒していましたが、作業した感想は「他のリールの構造とほとんど同じ」ということ。

もちろん、メカニカルブレーキノブ部など特殊構造の部分もありますが、それはメインではないパーツ。

興味があったので完全分解しましたが、メカニカルブレーキ部は、普通のオーバーホールで分解清掃をやる必要があるとは感じませんでした。

(水没させたた時や海水使用なら。した方がよいでしょうが…。)

メインフレーム部分についていえば、16アルデバランBFSやアルデバランMGLのように細かいパーツの集合体というわけでもなく、バンタムMGLのようなモノコック構造でもない。

従来の16メタニウムMGLなどと同じような構造なので、それほど分解すること恐れる必要はありません。

巻き感が悪くなってきたりシャリ感を感じるようになったら、一度自分で清掃・グリスアップに挑戦してみるのが良いでしょう。

- 【オーバーホール工具】リールのメンテが好きな私が選ぶ、オーバーホールに必須の工具