この記事では、シマノのカシータスMGL 100のオーバーホールのやり方を詳しく解説します。

カシータスMGLは、シマノらしいシンプルな構造をしているので、オーバーホール未経験の方にも挑戦しやすい機種です。

分解から組立まで71枚の写真も使って、できるだけ分かりやすく紹介していきます。

じつは写真のカシータスMGLは、オーバーホールする前はハンドルを回すとウインウインと音鳴りしていました。

ところがオーバーホールをすると、とてもヌルヌルとした滑らかな巻き心地に!

見事に復活させることができました。

パーツ数も少なくシンプルな構造のカシータスMGLは、オーバーホールをすることで良い状態をしっかり維持することができます。

それでは、カシータスMGLの分解作業から紹介していきます。

ハンドルの取り外し

まずはハンドルの取り外しです。

ネジをとってリテーナを外しましょう。

次は、ハンドル固定ナットをレンチで外します。

ハンドルのナットサイズは10mmです。

スタードラグ・座金の取り外し

次はスタードラグを外します。

音出し板が固定されていないので、小さい音出しピンを無くさないように注意しましょう。

次はスペーサーと座金を外します。

両方とも、正しい向きがあるので注意です。

写真のとおり、スペーサーは灰色の方がハンドル側に向いています。

座金は、反対向きに組あわせて、隙間がある重なり方です。

ハンドル、座金の分解が完了しました。

分解したパーツは、その都度パーツクリーナーへ投入していくと、効率が良いです。

ボディの開封

ネジを外して、ボディを開けます。

ネジはハンドル側に3つと、反対側に1つあります。

1つ長さが違うネジがあるので、間違えないように注意です。

これでボディを開けることができます。

おや、ローラークラッチベアリングに異物が…。

ウィード?か髪の毛?みたいなものが入っていました。

ギア類の取り外し

気を取り直して、ボディ内部のギア組です。

やはり、ドライブギアの歯面のグリスが無くなりかけています。

ギアを外していきますが、ここでも注意。

ドラグ座金を押さえるドラグ板にも向きがあります。

手前のドラグ板は膨らんでいる面がハンドル側です。

奥にあるストッパーギアも、フチが少し丸くなっている面と平面があります。

ドライブギア組とピニオンギア組を外しおわりました。

ギアを外した後の様子です。

ここまでの分解・清掃・グリスアップだけでもOK

ここまでの分解作業で、ドライブギア類の取り外しまで完了しています。

ここまでは、座金の向きなどを間違わなければ、分解・組立もまだカンタンです。

慎重に作業すれば、”リールが動かなくなった!?”というトラブルは起きにくいでしょう。

次の作業からは、“Eリングの付け外し”や“クラッチバネを押さえながらの組立て”など、少し難易度が上がります。

バネやEリングは紛失しやすいですし、もし紛失して予備パーツが無ければ、そこで作業が終了してしまいます。

そうなれば、メーカーからパーツを取り寄せるまでの間、リールの組立が停止します。

そのリールで釣りもできません。

自信がなかったり、またあまり汚れていないならば、ここで分解を止めることも十分アリです。

こまでの工程でも、下記のような簡単な清掃とグリスアップはできます。

- ボディの汚れたグリスをふき取り、新しいグリスを塗る。

- 白いプラスチックのウォームシャフトギアにグリスを塗る。

- クラッチカムの駆動部分にグリスを塗る。

- ドライブギアとピニオンギアを清掃・グリスアップする。

そして組立てに戻っていっても、十分オーバーホールになりますし、リールのコンディションや寿命も延びるでしょう。

しかし、”全分解して、しっかりオーバーホールしたい!”と思うならば、更なる分解が必要です。

次の工程を慎重に行いましょう。

ドライブギア軸の分解

2本のネジを外して、ドライブギア軸を取り出します。

そして、ベイトリールのオーバーホールの難関、Eリング外しです。

私は小さめのマイナスドライバーを使って外しています。

写真のように、Eリングの隙間にマイナスドライバーの先端を入れ、クルリと回してテコの原理で外します。

外すとき、Eリングを飛ばして失くさないように注意です。

マイナスドライバーの先端を回して押し出すと、このように外れます。

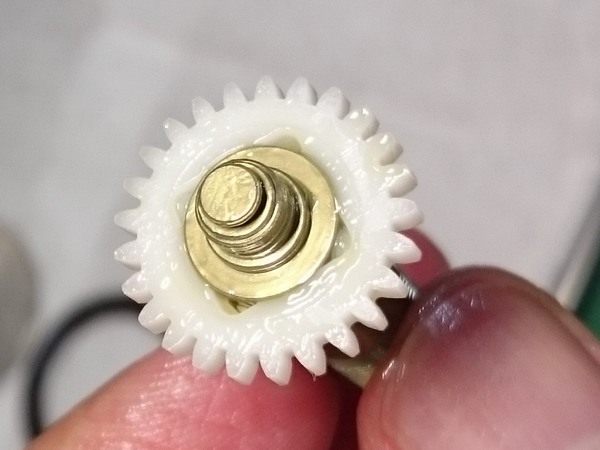

白いウォームシャフトギアは、写真のようなピンとバネで固定されています。

3mmぐらいの大きさなので、これも失くさないように注意です。

これでドライブギア軸の分解が完了しました。

レベルワインドガードの取り外し

レベルワインドのカバーを外します。これはネジ1本外すだけなので簡単です。

また、カバーを外すと、レベルワインドのガイド棒も外せます。

クラッチ組の取り外し

このクラッチカムの部分は、写真の左下のバネによって、一定の圧力がかかっています。

分解する時、場合によってはバネが外れて、パーツがピョーンと飛んでいってしまうことがあります。

白いクラッチカムパーツを押さえながら、慎重にネジを外しましょう。

ネジとクラッチカム押さえ板を外しました。

この状態で白いクラッチカムを引っ張ると、バネやクラッチツメが勢いよく飛んでいってしまいます。

指で押さえながら、ゆっくり外します。

クラッチパーツを外し終えました。

クラッチツメバネですが、これも正しい向きがあります。

バネの足の長い方が、ボディの穴に入ります。

逆に付けないように!!

最後にクラッチレバーを固定しているネジを外します。

クラッチ組の分解が完了しました。

あと一つ。クラッチレバー受けも外し忘れないでください。

裏から押せば、簡単に外れます。

レベルワインド組の分解

分解もいよいよ大詰め。レベルワインドの分解です。

まず、レベルワインド受けをマイナスドライバーで外します。

ここに座金が一枚入っています。気づかずに紛失してしまわないように!

座金とウォームシャフトピンを外します。

次はウォームシャフトを固定しているEリング外しですが、その前に、邪魔な本体のカムレバーも外します。

ここにも小さい音出しピンとバネがあります。注意!!

その後、マイナスドライバーを使ってEリングを外します。

Eリングを外すと、ウォームシャフトを抜くことができます。

ウォームシャフトギアをずらし、ピンを抜いて分解します。

レベルワインド組の分解が完了しました。

これでリール本体の一通りの分解は完了しました。

サイドボディのパーツ、ハンドルの分解

あとは、サイドボディのベアリングも外して清掃しましょう。

こちらのベアリング固定バネは、私はピンセットで外しています。

こちらのメカニカルブレーキバネは、バネと本体の間にマイナスドライバーなどを入れてスライドさせていくと外せます。

最後にハンドルノブの分解です。

分解完了!!

これで、全ての分解の工程が完了しました。

写真のように、分解した順番にキチンと並べておくと、組み立てる時も楽になります。

あとは、パーツクリーナー等で掃除が終わったら、しっかり乾燥させた後、組立開始です。

パーツクリーナーと洗剤で清掃

私は分解時に、随時パーツをクリーナーへ投入していますが、それだけでは汚れは落ちません。

グリスやオイルの油分が落ちるだけです。

ドライブギアも、表面や歯面にゴミがついたままです。

私はパーツクリーナで汚れ・油分を落とした後、分解パーツをのせたトレーを持って、洗面台へ行きます。

そこで、歯ブラシと洗剤を使って、やさしくブラッシングして汚れを完全に除去します。

その時、小さいパーツを流してしまわないよう注意が必要です。

参考情報ですが、ブラシでこすると、汚れや金属粉でギアの歯面にキズがつくと仰っている方もおられます。

私はパーツクリーナーと水道で汚れを落としているので、”まあこれで大丈夫だろう”と思って洗剤をつけたブラシで掃除しています。

そもそも、細かい所はブラシしないと汚れがとれません。

一応、柔らか極細のブラシを使用しています。

パーツを掃除した後は、ベアリングの掃除です。

回すとしっかり回転するようになるまで、パーツクリーナーで清掃します。

ベアリングチェックツールがあると便利です。

これで分解・清掃は完了です!

しっかり乾燥させた後、組立て開始です。

ハンドル・ボディのサイドプレートの組立

カシータスMGLのベアリングは、スプールを支える2つ、ピニオンギアとドライブギア軸のベアリング、合計4つです。

最初にオイルを挿して、簡単な部分を先に組んでおきます。

ピニオンギア、ドライブギア軸のベアリングには、粘度が高いオイルを挿します。

ハンドルノブは全てプラスチックのブッシュが入っています。

ここはベアリングに変更しても良いですね。

本体Aの組立。

ベアリングを入れて、バネを押し込みます。

私はローラークラッチベアリングにもオイルを注し、綿棒をつかって馴染ませます。

メカニカルブレーキノブのネジ溝には、薄くグリスを塗ります。

反対側の本体Bにもベアリング、抜け止めバネを付けておきましょう。

レベルワインドの組立

まず、ボディ表面に薄くグリスを塗ります。

クラッチカムは駆動部分なので擦れますし、腐食防止にもなります。

グリスを塗って、ウォームシャフトとギアを組立てます。

レベルワインドとパイプをボディにはめ込みます。

そして、組んだウォームシャフトをパイプの中に差し込みます。

ウォームシャフトの反対側に、座金とEリングをはめ込みます。

オイルかグリスを薄く塗ってください。

ガイド棒をレベルワインドに通したら、ウォームシャフトピンをウォームシャフトの溝にはまるように入れてください。

そしてワインド受けをマイナスドライバーで閉めます。

そのあと、本体とサイドボディを固定するカムレバーを取り付けます。

小さい音出しピンを忘れてはいけません。

そして、レベルワインドガードを取り付けます。

これで、レベルワインド組の組立ては終了です。

ウォームシャフトギアを回して、きちんと動くか確認してください。

クラッチ組の組立て

まずはクラッチプレートとクラッチレバーを取り付けます。

クラッチプレートは稼働するので、しっかりグリスを塗ってください。

ベアリングをはめた後、クラッチカムを取り付けます。

ここがすこし難しい箇所です。

クラッチツメバネは、足の長い方を本体の穴に入れます。

クラッチカム、クラッチツメと組み、クラッチツメの突起をクラッチプレートの穴に入れるように取り付けてください。

バネの圧力がかかっていますが、部品を飛ばさないように気を付けて、ぐっと押し込んで取り付けてください。

その後、座金と押さえ板を取り付けて固定します。

ドライブギア軸の組立て

まず、ドライブギア軸にピンとバネを入れます。

そして、ピンとギアのヘコミを合わせるように、ギアを押し込んではめます。

そして各パーツを取り付けた後、Eリングで固定します。

私は写真のように、マイナスドライバーでEリングをはめ込んでいます。

ネジで本体に固定して、ドライブギア軸の組立ては完了です。

ドライブギア・ピニオンギアの組立て

ストッパーギア、ドラグ座金を取り付けます。

ストッパーギアは、フチが局面になっている方が上向き(ハンドル側)です。

ドライブギア、ドラグ座金、ドラグ板を取り付けます。

ドラグ板は、膨らんでいる面が上です。

ギアの歯面にグリスを塗るとき、私は筆で塗っています。

筆の方が、しっかり歯の奥まで塗れます。指や爪楊枝でのばして塗るのもアリでしょう。

チリがつかないように、マイナスドライバーの先にグリスをつけて塗っておられるプロもいますが、私はギアを傷つけることが怖いので、筆で塗っています。

最後に、ピニオンギアとクラッチヨーク、バネを取り付けます。

ピニオンギアの内部には、オイルを挿しておいてください。

クラッチヨークとカムが動くことで、クラッチを切ることができます。なので、表面にちゃんとグリスを塗ってください。

本体カバー、ハンドルの取り付け

本体カバーをはめ、ネジで固定します。

そして座金を2枚取り付けます。

写真のように、座金のふくらみが反対を向くように取り付けてください。

スペーサーを入れ、ナットで固定します。

スペーサーは、灰色の面がハンドル側です。

スプール、反対側のサイドボディも取り付けます。

バネを入れた後、スタードラグを入れます。

ナット、ドライブギア軸、スタードラグの向きを合わせて、ぐっとはめ込みます。

スタードラグを押さえたまま、ハンドルを付けて、ナットで固定します。

固定後、ハンドルの回転、スタードラグの動き、ドラグがしっかり効くかを確認してください。

問題なければ、リテーナを取り付けます。

カシータスMGLのオーバーホール完了!!

これでカシータスMGLの組立ては終了です!

お疲れ様でした!

ハンドルを回すと巻き感が全く違います!

オーバーホール前はウインウインと音鳴りして、もうすぐゴリ感がでそうだった状態でしたが、ものすごくヌルヌルとハンドルが回ってくれます。

それでいて、オーバーホール前より巻きが軽くなりました。

ヌルヌルと軽快にスルスル回る、ヌルスルな感触です。

うまくオーバーホールできると、1ランク・2ランク上の機種になったかのように、リールの巻き心地が良くなります。

MGLスプールを備えて、素晴らしいキャスティング性能を持つカシータスMGL。

全体が樹脂ボディですが、定期的にオーバーホールすれば、長期間あなたの相棒として活躍してくれるでしょう。

シンプルな構造なので、オーバーホールをやりやすい機種でもあります。

皆さまもオーバーホールに挑戦してみませんか?

- 【オーバーホール工具】リールのメンテが好きな私が選ぶ、オーバーホールに必須の工具